新华社西宁9月13日电题:绿色绘就三江源——来自青海脱贫奔小康一线的蹲点报告

新华社记者顾玲、白玛央措

巍巍的阿尼玛卿白雪皑皑,清清的黄河水安静流淌。青海作为黄河、长江、澜沧江的发源地,守护“中华水塔”生态安全责任重大。

守护绿色、依靠绿色、追梦绿色,从“一步跨千年”的美丽蝶变,到“走向小康生活”的执着信念,绿色发展实践正在三江源头生根发芽,结出致富硕果。

青海省果洛藏族自治州玛沁县雪山乡阴柯河村周边草场,远处可看到阿尼玛卿雪山一角(8月20日摄,无人机照片)。 新华社记者 张龙 摄

以“绿”生“金”

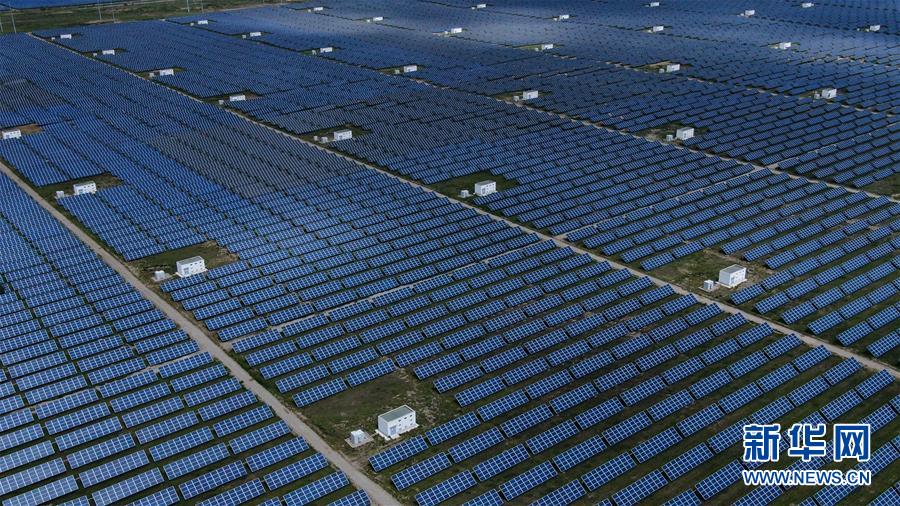

站在高处俯瞰位于青海省海南藏族自治州共和县塔拉滩的光伏产业园区,600多平方公里的土地宛若披上一层蓝色铠甲,一排排太阳能电池板在阳光下熠熠生辉。

这里是我国最大的光伏发电基地。“过去,塔拉滩光秃秃一片,风沙也大。光伏电站建起来后,草慢慢长起来了。”共和县铁盖乡牧民向占奎说。

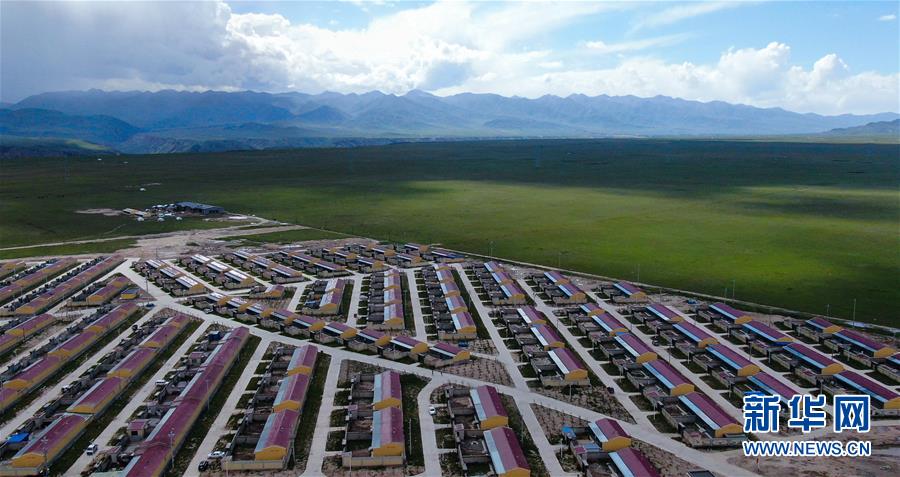

青海省海南藏族自治州共和县廿地乡切扎村(8月17日摄,无人机照片)。 新华社记者 张龙 摄

荒漠里种“太阳”,贫困群众喜添“阳光收入”。距共和县城约3公里的廿地乡切扎村,生态管护员仁青加每月有1800元公益性岗位工资。“都是发电发来的钱!”驻村干部李军告诉记者,本村的村级光伏扶贫电站就建在光伏产业园,2018年底并网发电后,已累计收入28.6万元,其中80%用于设置公益性岗位,剩下的用来发展村集体经济。

目前,青海全省光伏扶贫规模已达到721.6兆瓦,清洁能源以“绿”生“金”,实现了1622个贫困村村均290千瓦全覆盖,村均年度收益达到30万元左右,收益期长达20年。

青海省海南藏族自治州兴海县安多民俗文化村(8月18日摄,无人机照片)。 新华社记者 张龙 摄

电网“从天而降”,打破了高原苦寒之地世代无法用电的困境。青海省果洛藏族自治州玛多县素有“黄河源头第一县”之称,平均海拔超过4500米。来自玛查理镇噶丹村的47岁藏族妇女康吉感叹生活巨变,过去在冰冷刺骨的河水里洗衣裳时,她从未想过洗衣机能带来这么多方便。

以前,住在扎陵湖畔尕泽村的康吉一直过着照明靠酥油灯、做饭取暖靠牛粪的游牧生活,家里仅有的“电器”是一把手电筒。

2016年9月,国家电网有限公司果洛联网工程顺利竣工,玛多县终于接入稳定、可靠的大电网。2019年,康吉一家通过易地搬迁,搬进了县城,家里也用上了电视机、电冰箱和电灶。

在青海省果洛藏族自治州玛多县玛查理镇噶丹村,国网玛多县供电公司工作人员在检查电网(8月19日摄)。 新华社记者 张龙 摄

青海省海南藏族自治州共和县塔拉滩光伏电站(8月17日摄,无人机照片)。 新华社记者 张龙 摄

以“绿”促“绿”

清晨,年保玉则山下的草场晨雾弥漫。生态管护员尼玛裹上厚实的藏袍,戴着红色袖套,骑上摩托开始巡山。

位于青海省果洛藏族自治州久治县的年保玉则山地处三江源自然保护区核心区,尼玛家就在山下的索乎日麻乡索日村。“环境保护好了,山就会一直绿,水就会一直清,天就会一直蓝。”尼玛一手拿着装垃圾的麻袋,一手拿着铁钳。“我负责调查、记录保护区内野生动植物的变化,也巡查盗猎盗采情况。”

靠山吃山,靠水吃水,如今山下牧民却换了“吃法”。放下牧鞭守护绿色,4年间,尼玛或步行或骑摩托每天巡山3小时,两天走遍1000亩草场。每月2000元的工资让尼玛一家有了稳定收入,更坚定了他守护家园的决心。

如今,在广袤的三江源地区,活跃着1.7万名生态管护员。他们依靠生态扶贫资金让三江源区满眼绿色,也将朴实的环保理念传递给更多人。

在青海省果洛藏族自治州玛沁县雪山乡阴柯河村,当地牧民关却卓玛在阴柯河牧委会日赛牧女环保小组活动照片墙前留影(8月20日摄)。 新华社记者 张龙 摄

“你看,这是2018年4月15日拍摄的,那天我们捡了十几袋垃圾。”照片上的环保志愿者关却卓玛头系围巾、身着棉服,正在捡拾垃圾。

海拔3600米的青海省果洛州玛沁县雪山乡,地处阿尼玛卿雪山脚下。2011年前后,关却卓玛发现村民倾倒在路边和山沟里的生活垃圾越来越多。虽文化程度不高,但她却意识到“这样下去不行”。在她号召下,7名妇女和她一起开始捡拾垃圾。

“这里是三江源,做这件事很有意义。”关却卓玛的丈夫吉太才让负责运送垃圾,几年来从无怨言。在他们带动下,越来越多的人加入进来。2016年,雪山乡阴柯河牧委会日赛牧女环保小组正式成立。

多年来,38名妇女在4平方公里的土地上开展志愿服务,人均服务192个小时。“‘日赛’,藏语意为‘新的一座高山’。我们希望阿尼玛卿雪山永远圣洁。”

在青海省果洛藏族自治州玛多县玛查理镇噶丹村,生态管护员索南吉(右)与才让多杰在村子周边的草原上捡垃圾(8月19日摄)。 新华社记者 张龙 摄

20世纪90年代末,玛沁县格多草原上硕大的老鼠东奔西窜啃食草根,黑土滩上牛羊无草可食。2000年,多旦当选玛沁县大武乡格多村主任。“要能把黑土滩治理出来,就给村民办了一件大好事!”他带领村民,开始了漫漫种草路。

在青海省果洛藏族自治州玛沁县大武乡格多村,治理后的黑土滩长出牧草,当地牧民加央收割搬运牧草(2019年11月8日摄)。 新华社记者 张龙 摄

从在一小片黑土滩上撒下草籽却盼不来一棵草芽,到变卖自家牲畜筹措资金种下1400亩高原燕麦草,他们不知道进行了多少次试验。直到有一天,一株株嫩草开始在试验田里生根发芽。

如今,格多村合作社统一种植三种草:披碱草、中华羊茅、冷地早熟禾,近11万亩秃山荒原已披上绿衣。眼前的多旦已68岁,他身材魁梧,走路带风。“希望不辜负养育我的草原,为子孙留下绿水青山。”

在三江源国家公园黄河源园区,果洛藏族自治州玛多县扎陵湖乡生态保护站勒那村生态管护队第七组的队员在鄂陵湖畔捡拾垃圾 (2018年12月2日摄)。 新华社记者 张龙 摄

以“绿”奔富

“大家看看我手里的这款牛肉干,肉质紧实,纹理清晰,虽然价格有点高,但绝对和你们平时吃到的不一样……”青海省海南藏族自治州兴海县电子商务服务中心网络主播洛家太手持当地生产的牦牛肉干,手机屏幕上不断滚动着网友留言。

牦牛肉干、藏红花、黑枸杞、牦牛奶,在青海省海南藏族自治州兴海县电子商务服务中心,特色农畜产品通过线上线下销售富了牧民口袋。服务中心主任王宁介绍,自去年11月以来,仅牦牛奶已销售21吨,帮助1483户贫困户增收超过15%。

青海地处青藏高原,被公认为是世界四大无公害、超净区之一。凭借优质资源禀赋,青海大力发展牦牛、藏系羊、青稞、冷水鱼等“青字号”特色生态产业,让绿色有机农畜产品助力农牧民走上小康路。

在青海省黄南藏族自治州泽库县和日镇吉龙村,26岁的藏族青年扎西东知正在给羊毛被进行压花绣图,10分钟可以绣好一床,一天下来能绣30床。

吉龙村是牧业村,255户牧民入股生态畜牧业合作社,合作社里3000多只藏系羊为生产纯羊毛被褥提供优质原料。“2019年,合作社羊毛被褥的纯收入达31万元,77户贫困户得到了分红。”合作社理事长多吉杰布从没想过土生土长的藏系羊能带来这么多收入。

在青海省海南藏族自治州共和县廿地乡切扎村,村民尕么吉在缝制藏装(8月17日摄)。 新华社记者 张龙 摄

牛粪可以烧火做饭,可以砌围墙,可以煨桑。“可沉积在牛圈底层的牛板粪有什么用?”青海省天空牧场生物科技有限公司总经理才让加时常想起,当初乡亲们双手插在羊皮袄的袖筒里、小声嘀咕的样子。

“以牛板粪为原材料生产的有机肥,现已广泛应用在人工种草、黑土滩治理、草场恢复中。”才让加说。青海是我国五大牧区之一,每年可提供约1500万吨有机肥原料。2019年,果洛州久治县整合援建资金1700万元,在智青松多镇新建公司生产有机肥。截至目前,公司有机肥订单接近1万吨,初步估算可实现年产值800万元以上。

“这一袋能卖8块钱,去年光卖牛板粪就挣了3000元。”久治县索乎日麻乡章达村牧民班巴高兴不已。草场茂盛了,载畜量必然升高,牧民的腰包也渐渐鼓了起来。

在青海省果洛藏族自治州玛多县玛查理镇噶丹村,村民德吉在新建的院子里晾晒衣服(8月19日摄)。 新华社记者 张龙 摄

在青海省海南藏族自治州共和县廿地乡切扎村,村民在村里休闲健身(8月17日摄)。 新华社记者 张龙 摄

位客人

位客人